諭旨解雇(諭旨退職)とは?

対象行為の例・要件・注意点・

退職を拒否された場合の対処法などを

分かりやすく解説!

| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ ハラスメント研修資料 |

- この記事のまとめ

-

「諭旨解雇(ゆしかいこ)」とは、労働者に対して退職を勧告する懲戒処分です。「諭旨退職」と表現する場合もあります。

多くの企業では、諭旨解雇が懲戒解雇に次いで2番目に重い懲戒処分とされています。強制的に労働契約を終了させる懲戒解雇とは異なり、諭旨解雇は労働者の自発的な退職を促すものです。しかし、退職を拒否すれば懲戒解雇が行われるケースが多いため、事実上強制的な処分に近い側面があります。

諭旨解雇を適法に行うためには、就業規則上の根拠が必要であることに加えて、懲戒権の濫用に当たらないことが必要です。諭旨解雇は重い懲戒処分であるため、軽微な非違行為に対して行うと、懲戒権の濫用として無効になるおそれがあります。

諭旨解雇を行うに当たっては、事実関係を正確に調査・把握した上で、本人に弁明の機会を与えましょう。また、きわめて悪質な非違行為があった場合を除き、諭旨解雇を行う前に改善指導を尽くすことや、軽い懲戒処分から段階的に行うことなどが求められます。

諭旨解雇を受けた労働者が退職を拒否した場合は、改めて懲戒解雇を行いましょう。労働者は不当解雇を主張してくる可能性が高いので、法的な観点から反論を準備しておくことが大切です。

この記事では、諭旨解雇(諭旨退職)について、対象行為の例・要件・注意点・退職を拒否された場合の対処法などを解説します。

※この記事は、2023年11月14日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

目次

諭旨解雇(諭旨退職)とは

「諭旨解雇(ゆしかいこ)」とは、労働者に対して退職を勧告する懲戒処分です。「諭旨退職」と表現する場合もあります。

重大な就業規則違反を行った労働者に対して、懲戒解雇を想定した処分として諭旨解雇が行われることがあります。

諭旨解雇は2番目に重い懲戒処分

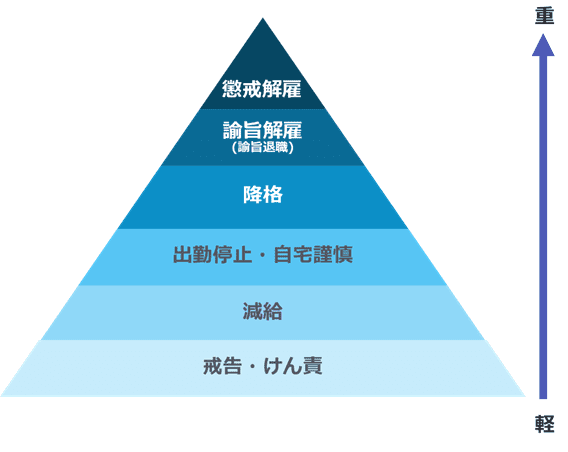

一般的な懲戒処分の種類は、軽い順に以下のとおりです。諭旨解雇は多くの場合、懲戒解雇に次いで2番目に重い懲戒処分と位置付けられています。

① 訓告・戒告・譴責

労働者に対して厳重注意を与える懲戒処分

② 減給

労働者の賃金を減額する懲戒処分

③ 出勤停止

労働者に対して一定期間出勤を禁止し、その期間中の賃金を支給しない懲戒処分

④ 降格

労働者の職位を降格させ、役職手当などを不支給とする懲戒処分

⑤ 諭旨解雇(諭旨退職)

労働者に対して、退職を勧告する懲戒処分

(退職するかどうかは任意だが、拒否すると懲戒解雇が行われることが多い)

⑥ 懲戒解雇

会社が労働者を強制的に退職させる懲戒処分

諭旨解雇と懲戒解雇の違い

懲戒解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させ、労働者を強制的に退職させる懲戒処分です。

これに対して諭旨解雇は、労働者の自発的な退職を促す処分に過ぎません。したがって労働者は、退職届の提出を拒否することもできます。

しかし、諭旨解雇を拒否すれば懲戒解雇が行われるケースが多いため、事実上強制的な処分に近い側面があります。

諭旨解雇と自己都合退職の違い

自己都合退職は、純粋に労働者側の都合による退職です。例えば転職が決まった、実家に帰るなどの理由で退職する場合は自己都合退職に当たります。

これに対して諭旨解雇は、退職届の提出こそ労働者の任意であるものの、会社による懲戒処分に端を発するものです。そのため、退職届が提出されると自己都合退職として扱われることが多いものの、場合によっては会社都合退職と判断されることもあります。

自己都合退職の場合は7日間の待期期間の後、申請から2カ月が経過しなければ基本手当を受給できませんが、会社都合退職の場合は原則として「特定受給資格者」に該当し、申請すれば待期期間後すぐに基本手当を受給できます。

ただし、「自己の責めに帰すべき重大な理由」によって解雇された場合は「特定受給資格者」に該当しません。諭旨解雇の場合は、就業規則違反の性質や態様などに照らして、特定受給資格者に該当するかどうかをハローワークが判断します。

諭旨解雇の場合の退職金

諭旨解雇により退職する労働者の退職金は、不支給または減額となるケースが多いです。

懲戒解雇との間で差を付けるため、懲戒解雇の場合は退職金を不支給とし、諭旨解雇の場合は減額にとどめる会社が比較的多く見られます。

諭旨解雇時の退職金をどのように取り扱うかについては、退職金規程などにおいて定めておく必要があります。

諭旨解雇に相当する行為の例

懲戒処分を行う際には、労働者の行為の態様・性質などに見合った重さの処分を選択しなければなりません。

諭旨解雇は懲戒解雇に次いで重い懲戒処分であるため、重大な就業規則違反や、再三にわたる就業規則違反に対して行われることが多いです。労働者が退職を拒否した場合に懲戒解雇を行うことも想定すると、懲戒解雇にも耐え得る就業規則違反に限って諭旨解雇を行うのが適切でしょう。

- 諭旨解雇相当と考えられる就業規則違反の例

-

・社外における犯罪行為のうち、悪質性が中程度以上のもの(窃盗、詐欺、恐喝、不同意わいせつ、不同意性交等など)

・社内における重大な不正行為(会社資金の横領、故意による営業秘密の不正持ち出しなど)

・再三にわたって就業規則違反(無断欠席や遅刻などの勤怠不良、ハラスメント、業務上の重大なミスなど)を行い、改善指導にも応じない場合

など

諭旨解雇を適法に行うための要件

諭旨解雇を適法に行うためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

- 諭旨解雇を適法に行うための要件

-

要件1|就業規則に懲戒処分の種別・事由が示されていること

要件2|懲戒事由に該当すること

要件3|懲戒権・解雇権の濫用に当たらないこと

要件1|就業規則に懲戒処分の種別・事由が示されていること

諭旨解雇は、就業規則上の根拠に基づいて行う必要があります。具体的には、以下の2つが就業規則において定められていることが必要です。

① 懲戒処分の種別

懲戒処分の種類として、諭旨解雇が定められている必要があります。

② 懲戒事由

懲戒処分の対象となる違反行為の内容が明記されていなければなりません。

要件2|懲戒事由に該当すること

諭旨解雇を行うことができるのは、労働者の行為が就業規則上の懲戒事由に該当する場合に限られます。

例えば、就業規則で「犯罪行為」が懲戒事由として定められていれば、犯罪行為をした労働者は諭旨解雇の対象となる場合があります。

「素行不良で社内の秩序および風紀を乱したとき」など、抽象的な形で懲戒事由を定めることも原則として認められます。ただしその場合は、懲戒事由に当たるかどうかを恣意的に判断してはならず、労働者の行為の内容や性質などに応じて合理的に判断しなければなりません。

要件3|懲戒権・解雇権の濫用に当たらないこと

労働者の行為の性質・態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない諭旨解雇処分は、懲戒権および解雇権の濫用として無効となります(労働契約法15条・16条)。

諭旨解雇は非常に重い部類の懲戒処分であるため、安易に行うと懲戒権および解雇権の濫用と判断されるリスクがきわめて高いです。

諭旨解雇を行う際には、労働者の悪質な就業規則違反が認められることを前提に、過去の処分事例や裁判例と比較するなどして、客観的合理性と社会的相当性が認められるかどうかを慎重に判断しましょう。

諭旨解雇を行う際の注意点

諭旨解雇を行うと、労働者が反発して解雇無効などを訴えてくるケースがよくあります。労働者とのトラブルに備えて、諭旨解雇を行う前に、以下の注意点を念頭に置いた検討を行いましょう。

- 諭旨解雇を行う際の注意点

-

注意点1|事実誤認がないように調査を尽くす

注意点2|本人に弁明の機会を与える

注意点3|あらかじめ改善指導を尽くす

注意点4|原則として、軽い懲戒処分から段階的に行う

注意点1|事実誤認がないように調査を尽くす

労働者による就業規則違反の有無や内容について事実誤認があった場合、誤認した事実に基づいて諭旨解雇を行うと無効になるリスクが高いです。そのため、諭旨解雇を行うに先立って、事実関係の調査を十分に尽くしましょう。

例えば、対象労働者本人を含む多様な関係者の意見を聴きつつ、事実調査や過去事例との比較検討結果をレポートにまとめるなどの対応が考えられます。どのような過程を経て諭旨解雇を決定したのかについて、後からきちんと説明できるようにしておきましょう。

注意点2|本人に弁明の機会を与える

諭旨解雇は非常に重い懲戒処分であるため、あらかじめ労働者本人に対して弁明の機会を与えることが非常に重要です。

労働者が不合理な弁明に終始すれば、諭旨解雇の正当性が補強されます。

これに対して、労働者から合理的な弁明がなされた場合は、その内容に基づいて追加調査等を行い、事実関係を改めて精査しましょう。見切り発車的に諭旨解雇を行うことはせず、十分な根拠が揃っている場合に限って諭旨解雇を決断すべきです。

注意点3|あらかじめ改善指導を尽くす

諭旨解雇のように重い懲戒処分を行う場合は、きわめて悪質な違反によって単発でも諭旨解雇相当となる場合を除き、労働者に対してあらかじめ改善指導を尽くす必要があります。

十分な改善指導を経ることなく行われた諭旨解雇は、懲戒権・解雇権の濫用として無効となる可能性が高いので注意が必要です。

例えば労働者に改善計画を提出させ、その内容に沿って上司がレビューおよびフィードバックを行うことなどが考えられます。

注意点4|原則として、軽い懲戒処分から段階的に行う

懲戒権・解雇権の濫用を避ける観点からは、単発でも諭旨解雇相当となる重大な違反でない限り、いきなり諭旨解雇を行うのではなく、軽い懲戒処分から段階的に行うのが適切です。

特に業務上のミスや無断欠勤などについては、まず訓告・戒告・譴責といった軽い懲戒処分を行い、改善が見られなければ減給・出勤停止・降格・諭旨解雇と段階的に処分の重さを引き上げることを検討しましょう。

諭旨解雇に対して、労働者が退職を拒否した場合の対処法

諭旨解雇を行ったにもかかわらず、労働者に退職を拒否された場合には、会社は以下の対応を行いましょう。

① 改めて懲戒解雇を決定する

② 解雇予告を行うor解雇予告手当を支払う

③ 不当解雇の主張に備える

改めて懲戒解雇を決定する

諭旨解雇を拒否された場合は、懲戒解雇を行うのが一般的です。取締役会などの意思決定機関において、改めて懲戒解雇処分を決定しましょう。

懲戒解雇の有効性は、解雇権濫用の法理(労働契約法16条)に照らして非常に厳しく審査されます。諭旨解雇を行う前の段階から、懲戒解雇を行うことになっても無効と判断されないような根拠を十分に揃えておきましょう。

解雇予告を行うor解雇予告手当を支払う

労働者を懲戒解雇する際には、以下のいずれかの対応を行う必要があります(労働基準法20条1項・2項)。

① 解雇日の30日以上前に解雇を予告する

② 30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う

③ 解雇予告と解雇予告手当の支払いの両方を行う※

※原則として30日以上前の解雇予告が必要ですが、解雇予告手当として平均賃金1日分を支払うごとに、解雇予告期間を1日短縮できます。

ただし、「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇であり、労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けた場合は、解雇予告なしに解雇することができます(労働基準法20条1項但し書き)。

解雇予告義務または解雇予告手当の支払い義務に違反すると労働基準法違反の責任を問われるので、上記のうちいずれかの対応を確実に行わなければなりません。

解雇予告については、内容証明郵便などの記録が残る方法によって行いましょう。

不当解雇の主張に備える

諭旨解雇を拒否した労働者は、懲戒解雇された後で不当解雇を主張する可能性が高いと考えられます。

会社としては、労働者による不当解雇の主張に備えて、懲戒解雇が有効である旨の反論を準備しておきましょう。具体的には、就業規則上の根拠規定を示した上で、改善指導の経緯や過去の裁判例との比較を行い、懲戒解雇に客観的合理性および社会的相当性が認められることを主張する必要があります。

不当解雇に関する紛争は、協議によっては解決せず、労働審判や訴訟に持ち込まれることも多いです。顧問弁護士などに相談して、労働審判や訴訟に発展した場合の見通しを立てておくとよいでしょう。

| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ ハラスメント研修資料 |