企業法務の学び方(1)―総論

| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 企業法務担当者が押さえておきたい重要法令まとめ |

- この記事のまとめ

-

企業法務を学ぶことの目的は、企業現場で起こるさまざまな法的な事柄に対して適切な問題意識を持ち、妥当な解決を導くための手法を探り出すことにあります。

適切な問題意識を持つためには、時事問題について感度高く接しながら、企業法務という実務領域の重要性が認識されるに至った歴史的経緯や時代背景を正しく理解し、それらを踏まえながら、企業法務を取り巻く課題や問題を適切に解決するための考え方やアプローチの本質を手繰り寄せていく姿勢が肝要です。

この記事では、まずは企業法務という領域が抱える課題とはどのようなものかについて、企業法務の歴史を紐解きながら概観し、初学者の方々にとって企業法務をどのように学んでいくかについての手がかりを探っていきます。

※この記事は、2024年5月20日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

目次

企業法務とは

企業法務の定義

一般に「企業法務」とは、企業の活動をめぐるさまざまな法律問題に取り組むための実務を指すものとして理解されています。企業法務の担い手としては、企業の法務部の担当者や外部弁護士などが想定されていますが、担い手によって想定する業務も異なり、企業法務というものの持つイメージも見方によって異なってくるように思われます。

企業法務のあり方をめぐっては、近年、政府や有識者を中心に活発な議論も進められており、その定義についても認識の共通化が図られてきています。企業法務に対する理解も、そうした議論をふまえて、一般に浸透してきているのではないかと思います。

企業法務を学ぶに当たっては、やや遠回りに感じるかもしれませんが、企業法務部門のオペレーションが、どのような歴史や教訓事例を経て、現在の形に進化してきたのかについての理解を深めた上で、その中で、企業法務と呼ばれる業務領域が、企業が実践するさまざまな経済活動の中でどのような役割を果たし、どのような問題や課題を抱えているかについて、その時代に即した感度を高めながら学んでいくことが重要です。

そして、目まぐるしく変化していく社会の規範意識を適切に汲み取った上で、取り巻く問題を解決できるための基本的なアプローチを学びとることで、問題や課題に適切に対処できるような基礎力を獲得していくことが重要だと考えています。

皆さんは企業法務の多様な分野において、それぞれ書籍やウェブサイトなど独自の情報源をお持ちであると思います。「どの書籍や文献を読めばよいだろう」と悩んでいる方も多いかと思います。しかし、現代的な学び方のエッセンスは、どの書籍、ウェブサイトをバイブルとして活用するかにあるのではなく、どのような問題意識をもって膨大な資料の中から情報を取捨選択していくかが重要です。

学び方の基本は適切な問題意識を持つことです。そして、適切な問題意識を持つためには、企業法務という領域が企業の経済活動の中で重要視されるようになった時代背景や歴史的経緯を適切に理解するとともに、時事問題について感度を高く接することが求められます。その上で、問題解決に向けた取組みについて自分なりのアプローチを試行錯誤の中で身につけていくことが肝要であると考えられます。

日本の法曹インフラと日本企業の法務部門の特徴

それでは、まずは日本において企業法務とはどのような発展を遂げてきたのかについて、企業法務を司る組織である企業の法務部門という切り口から、簡単に見ていきましょう。

まず、日本の企業法務の歴史は非常に新しいものであることを理解する必要があります。現在の大企業のほとんどは、法務部のような法務専属の組織を有していますが、その起源をたどれば、これらの多くは総務部の1つの小さなセクションに過ぎませんでした。

かつての弁護士は企業法務の領域を主たる活動の場として位置付けておらず、弁護士は主に訴訟代理を中心に活動をしていました。渉外系の弁護士が、複雑な国際取引や大規模なM&A等に関与する事例も存在してはいたものの、1990年代までの日本の企業法務は、外部弁護士が積極的に関与することは少なく、企業自身が自前のリソースで対応してきたといっても過言ではありません。

また、2000年代の初頭までは、法務部のメンバーのほとんどが弁護士資格を有しない人たちで構成されていました。今では企業内弁護士の数も劇的に増加してきておりますが、取締役・上級執行役員レベルに相当するジェネラル・カウンセル(GC)やチーフ・リーガル・オフィサー(CLO)といったような高い地位の法務責任者を置く企業が海外と比較しても少ないというのが実情です。

世界に目を向けると、企業法務の最先端に位置する国はやはり米国です。米国では、20世紀の初頭から、パートナー・アソシエートによって構成される総合型の法律事務所が台頭し、20世紀中頃には、パートナー制度が企業法務を担う法律事務所のユニバーサルなモデルとして定着しました。弁護士費用の高騰など、法律業務を外部法律事務所に依存することの限界に接した企業は、1980年代ごろから企業内に法務部門を設置するようになりました。

米国企業における企業内法務部門の役割については、ジェネラル・エレクトリック(GE)のジェネラル・カウンセルであったベン・W・ハイネマンJr.が著した『企業法務革命』において詳しく論じられています。

法務部門のパートナー機能とガーディアン機能

近年、日本においても、産業競争力の強化に向けて法務の機能を高めていく必要があるという認識の下での議論が進んでいます。経済産業省が「国際競争力の強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」という会議体を創設し、見解をまとめた中では、法務機能は、「守り(ガーディアン機能)」と「攻め(パートナー機能)」に分類・整理して説明されています。

ガーディアン機能とは、法的リスク管理の観点から、経営や他部門の意思決定に関与して、事業や業務執行の内容に変更を加え、場合によっては、意思決定を中止・延期させるなどによって、会社の権利や財産、評判などを守る機能のことを指します。

パートナー機能とは、経営や他部門に法的支援を提供することによって、会社の事業や業務執行を適正、円滑、戦略的かつ効率的に実施できるようにする機能のことを指します。

これらガーディアン機能とパートナー機能の両者は表裏一体の関係にあり、時には相反する役割を調整しながら両立させることが求められます。どちらもいわば車の両輪として欠くべからざる機能であり、これらの機能を発揮することにより、法務機能を担う法務部門は、ビジネスのナビゲーターとして企業価値の向上に貢献することが求められています。

法務機能に守りと攻めの二面性があるとして、いかなる場面で守りの機能を発揮し、いかなる場面で攻めの機能を発揮すべきかについて、具体的な指針を持ち合わせていくことが求められます。そのために、多くの大学では、発展型の実務科目として企業法務という講座が設けられ、その学び方についての教育活動が実践されています。

企業法務の学び方

企業法務の講学上の分類と基礎理論

私が大学で行っている「企業法務」の講義では、企業法務というもののイメージをより具体的に分かりやすく説明するために、大きく、以下の3つのテーマにわけて講義を行っています。

(1) コンプライアンス不祥事などの有事への対応

(2) 内部統制、コーポレート・ガバナンス、契約オペレーションなどを通じた平時のリスク予防

(3) 企業の付加価値向上のための戦略的な活動としての戦略法務

このうち、(1)と(2)の領域については、経済産業省の研究会が示すガーディアン機能(守り)に近く、(3)については、パートナー機能(攻め)に近いものであると捉えられます。

企業法務の類型論や機能論は、経産省の研究会が示すような機能による分類や、私が大学の講義の中で示している業務内容に則したカテゴリー分けなど、論者によって多様性が見られます。ただ、企業法務という営みについては、経営学や経済学も絡んだ複合的な学問領域での幅広い研究を通じて、単なる類型論や機能論を超えた一つのモデルを用いた抽象化が図られ、理論的な枠組みが示されてきました。

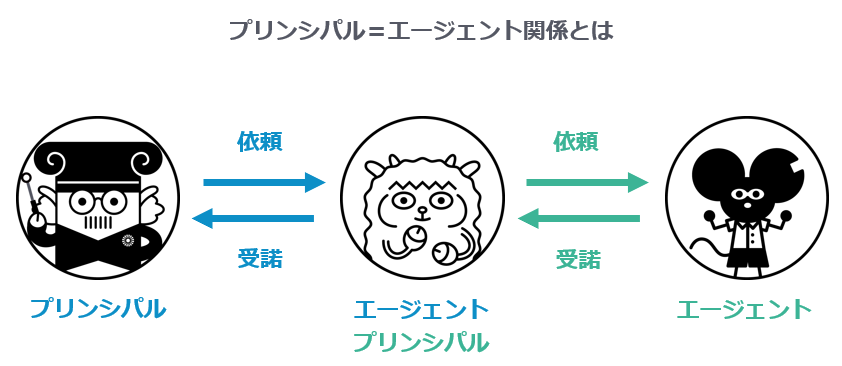

そうした理論の一つが、米国の経営学や経済学の世界で伝統的に提起されてきたプリンシパル=エージェント理論と呼ばれる理論です。企業法務をめぐる個々の法制度や実務慣行は、いずれも、プリンシパル=エージェント理論に立ち返ることで、その本質を見極めることができます。

プリンシパル=エージェント関係とは

世の中のビジネス活動は、通常、株式会社等の企業によって行われています。しかし、企業は擬制化された人格を付与されたもの(=法人)にすぎません。実際の活動は企業の意を受けた個人によって実践されています。

そもそも、何かを実現しようと最初に目論むの主体は人間にほかありません。全ての活動の原点は人間にあります。しかし、一人の人間ができることは限られています。そこで、人は、他人の手を借りて自らの活動領域を広げていく必要があります。他人を労働者として雇用し、あるいは他人に仕事を頼むといったことが発生します。そのようにして業務範囲が拡大していく中で、複数の人間が擬人化された企業組織を共同で組成し、企業という組織を通じて自らの目的を実現していこうと考えます。

ただ、組成された企業組織そのものは意思を持った人間ではないわけですから、組織の目的は、具体的には、一人一人の人間の活動を通じて達成されていく必要があります。株式会社のような企業においても、究極的には人間に対して仕事を依頼し、受託した人間が活動を行うことで目的が達成されるのです。もちろん、人が集まった企業組織が、別の企業組織に仕事を依頼するという関係も出てきます。

こうした関係を突き詰めていくと、世の中のあらゆるビジネス活動は、企業組織の内部・外部を問わず、自己の活動領域を広げたいと考える人間や企業組織である「プリンシパル」が、自らの手足となって動く第三者である人間や企業組織を「エージェント」として起用することを通じて実現されることがわかります。

読者の中には、取引活動は必ずしもエージェントという言葉が連想する代理のような関係では説明できないと思われる方もいるかもしれませんが、ここでいう、プリンシパルとエージェントの関係は、経済学や経営学の世界で語られる抽象的な単純化モデルとして理解してもらえればと思います。

経済学や経営学の抽象的な言葉で言い換えた場合、取引活動がよりよい方向に動機づけられるような仕組みを設計する主体をプリンシパルと呼び、設計された仕組みによって制御される対象としての主体をエージェントと呼ぶことができます。世の中の取引活動の多くは、プリンシパルとエージェントの関係の中で説明することが可能です。

企業法務の要としての契約法務

プリンシパルがエージェントに仕事を依頼し、エージェントがこれを受諾するに当たっては、一方のみが利益を上げて、他方が搾取されるようなことのないフェアな関係構築が求められます。

一方が他方を搾取するような問題が発生するのは、プリンシパルとエージェントとの間に情報の非対称性(情報格差)や交渉力の格差が存在するからです。情報の非対称性を是正した上で、努力をした人間がしっかりと報われるための仕組みが必要となります。そこでは、契約というツールが重要な役割を果たします。

努力をした人間が報われるように、あらかじめ取引に関わる人間同士が、お互いに情報を交換しあった上で交渉を行い、合意した事項について契約を結び、契約で取り決められたとおりの義務を履行しなかった当事者に対しては、それによって生じた損害を補填させるという仕組みが求められます。契約交渉にあたって、お互いができる限り手持ちの情報を出し合った上で、フェアな取引関係が実現できるように、当事者に対して交渉上のアドバイスを行うことは、弁護士のような専門家にとっての重要な役割の一つです。

企業は、従業員を雇って活動を行います。この場合、企業がプリンシパル、従業員がエージェントです。そこには、労働契約という契約関係が存在します。また企業は、自らのオペレーションに必要な作業を第三者に委託することがあります(業務委託など)。委託をする企業はプリンシパルであり、受託する側の企業や人はエージェントとなります。

プリンシパルが目的を的確に達成するためには、エージェントがプリンシパルの意向に反して自己の利益を優先することのないよう、エージェントの任務懈怠(モラルハザード)を規制することが必要となります。モラルハザードを防止するためには、エージェントに対して、プリンシパルの意に沿った活動を行うような法規範の遵守を求めます。エージェントにおける善管注意義務のような考え方が生まれます。

企業が取引活動の中で契約を重視するのは、フェアな条件でリスクを抑えた取引を実現し、かつ取引の相手方のモラルハザードを防止するためのツールとして不可欠のものであるからです。

リーガルテックの役割

ビジネス活動は、企業組織を介するとはいえ、究極的には人間による活動を想定していますが、現代では、人工知能(AI)の登場によって、人間の手を離れたコンピューターが何かを創造していくような世界も現実的なものとして近づいています。AIは、取引の世界でどのような役割を担うかが問題となります。

AIによる契約書作成支援のようなサービスを提供するリーガルテックの事業者の役割はソフトウェア・サービスの提供に留まるのか、それともAIを介した法律業務に相当するものか(弁護士法に反するのではないか)が議論されたことは、記憶に新しいことと思います。

プリンシパル=エージェント関係の切り口からは、AIそのものが人間に代わってプリンシパルやエージェントとして位置付けられるかという全く新しい問題が提起されたものと理解されます。AIの活用をめぐっては、利用者である企業の側のリテラシーも問われてきます。AIを過信することについて、企業は相応の責任を問われるべきであるという考え方も登場します。

コーポレート・ガバナンスとは

取引活動をめぐる関係は、企業という組織体を中心に、さまざまなプレーヤーがステークホルダーとして関わり、プリンシパル=エージェント関係を構築しているものと整理することができます。その中でも、コーポレート・ガバナンスといわれる領域は、企業と経営者という企業組織上の関係を主に規律します。

株式会社のような企業組織が組成される場合、そこには株主という企業のオーナーと、株主からの委託を受けた経営者という関係が存在します。

伝統的なコーポレート・ガバナンスの考え方は、資本主義の考え方の下、ビジネスの中心に位置する株式会社は投資家(株主)によって所有されるという想定を置きます。

国によって会社法の考え方は微妙に異なるところはありますが、会社法制度は、経営者をエージェントとして想定する一方で、プリンシパルは、株式会社そのものではなく、株主を想定します。エージェントである経営者は、プリンシパルである株主の利益最大化を図るために行動します。プリンシパルである株主とエージェントである経営者の関係を規律するのがコーポレート・ガバナンスの考え方であり、日本では主に会社法がこれを規律しています。

株主の利益最大化が問われる典型的な場面として挙げられるのが公開買い付けによる上場企業の買収(TOB)です。

ある上場会社を買収しようとする投資家(買収者)は、企業価値を算定の上、買収価格を提示します。エージェントである経営者(取締役会)は、プリンシパルである株主に対して、株式を売却することで株主が利益の極大化を図れるかどうかについてのアドバイスをしなければなりません。取締役会は、買収価格として提案された株価が妥当なレンジにない場合には買収に反対し、逆に提案された株価が適正なものであると判断される場合には、買収に賛同します。

コーポレート・ガバナンスの現代的な課題

近年、株式会社は株主のものだけではなく、さまざまなステークホルダー(従業員、取引先、顧客など)のものでもあるという議論が登場してきました。SDGsやESGのような新しい概念が登場し、企業の社会的な責任が問われるようになりました。企業は単に株主の利益最大化に努めるだけではなく、企業を取り巻くさまざまなステークホルダーのためにも一定の責任を果たさなければならないという考え方が主張されはじめています。

たとえば、「ビジネスと人権」のようなテーマについて、企業には、自社製品の製造工程の中での部品調達等のサプライチェーンの隅々にまで目を配り、サプライヤーが児童労働や奴隷労働のような人権侵害を行っていないかどうかを監視していく義務があると考えられるようになりました。

企業はよりよい社会を実現するために社会的な責任を負う主体であり、自らの利益のためだけに活動することは許されず、環境や人権にも配慮した製品を世の中に供給することなどが求められます。そこでは、自社製品の消費者、ひいては社会全体がプリンシパルであると想定され、企業はそのエージェントとして活動すべきであるという関係が見出されます。いわゆるステークホルダー・ガバナンスと呼ばれる考え方です。

企業法務をどのように学んでいくか

このように、ビジネスをめぐる関係は企業という主体を基軸に展開され、それを規律する何らかの法的枠組みを示したものが「企業法務」として定義されることとなります。そして、企業法務のあり方を考える上では、プリンシパル=エージェント関係を想定しながら、エージェントと呼ばれるべき立場に置かれたプレーヤーに対してどのような義務を課していくべきかが問われます。

ここで留意しなければならないのは、ある一つの取引関係において、切り口や見方を変えれば、一方当事者が、ある局面ではプリンシパルとなり、また別の局面ではエージェントになったりするということです。一つのプレーヤーはプリンシパルとエージェントの2つの顔を持ち合わせていることが多いといえるでしょう。

そして、エージェントと呼ばれるプレーヤーは、一般に信認義務(duty of loyalty)や注意義務(duty of care)などの義務を負うこととなります。前者の信認義務は、エージェントがプリンシパルのためではなく、自己の利益を図ることを目的として行動することを禁ずるもの、後者の注意義務は、モラルハザードに陥ることなく、結果達成のために適切な努力を行う義務を定めたものとなります。これらの義務が、より具体的にどのようなルールとして法の世界に現れているのかを一つ一つ探っていくことが、企業法務を学ぶ上では肝要です。

以上、第1回では企業法務の学び方の出発点として、企業法務を支える構造をプリンシパル=エージェント関係に単純化して整理してみました。次回以降は、プリンシパル=エージェント関係を前提に、コンプライアンス、内部統制、契約オペレーションなど、より具体的なテーマを一つ一つ見ていきたいと思います。

(「企業法務の学び方(2)」に続く)

| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 企業法務担当者が押さえておきたい重要法令まとめ |