契約期間に関する条項とは?

自動更新条項の書き方や

レビューのポイントなどを解説!

| 契約期間 に関する資料を無料でダウンロード ✅ 業務委託契約の基本がわかるハンドブック |

- この記事のまとめ

-

契約期間に関する条項とは、文字どおり、契約に関する期間を定めた条項です。

具体的には、

・契約の有効期間(いつからいつまで契約は有効なのか)

・自動更新の有無(契約期限が切れそうになったら、自動で更新される形式にするか)

・契約終了後も効果が存続する条項(存続条項)

などを定めた条文です。契約期間に関する条項をレビューする際には、

・有効期間が長すぎないか

・自動更新の条件は適切か

・存続条項に漏れや条ズレが生じていないか

などのポイントを確認しましょう。今回は契約期間に関する条項について、記載すべき要素・記載例・レビューのポイントなどを解説します。

※この記事は、2022年7月28日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

目次

契約期間に関する条項とは

契約期間に関する条項とは、文字どおり、契約に関する期間を定めた条項です。

| ・契約の有効期間(いつからいつまで契約は有効なのか) ・自動更新の有無(契約期限が切れそうになったら、自動で更新される形式にするかしないか) ・存続条項(契約が終了したとしても、引き続き効果を存続させておく方がよい条項) |

などを定めます。

契約期間に関する条項を定める必要があるのは、以下のような継続的な取引のルールを定める契約です。

なお売買契約など、単発の取引のみが想定されており、継続的な取引が想定されない契約については、契約期間に関する条項を定める必要はありません。

契約期間に関する条項と契約締結日の関係

契約締結日とは、実際にその契約を締結した日を指します。契約書に契約期間が明記されていない場合は、契約締結日=契約の開始日(始期)として扱われ、その日から契約が有効であると解釈されます。

ただし、契約期間に関する条項の中で、契約締結日とは別に有効期間を定めた場合は、そちらが契約の有効期間として扱われます。

契約期間に関する条項を定めるべき理由

契約に目的条項を記載すべき理由は、主に以下の2点です。

| ・契約関係にメリハリを付けるため ・契約上の義務に期限を設けるため |

契約関係にメリハリを付けるため

契約期間の定めがない場合、タイムリミットが明確化されないため、取引がだらだらと続いてしまうおそれがあります。契約関係は続いているものの、生産性のある取引はほとんど行われず、無為に時間だけが経過してしまうことになりかねません。

契約期間を定めておけば、その期間内に一定の成果を挙げることを目指して、当事者が一致して取り組むことが促されます。また、契約期間が満了となる度に契約を見直す機会も与えられるため、当事者双方に緊張感が生まれることにも繋がるでしょう。

このように、当事者間の契約関係にメリハリを付けるためには、契約期間を明確化しておくことが非常に効果的です。

契約上の義務に期限を設けるため

契約期間が明示されていない場合、当事者が負う契約上の義務がいつまで存続するのか不明確になってしまいます。

例えば、秘密保持契約の期間が定められていないと、当事者は無期限に秘密保持義務を負うという解釈になりかねません。秘密情報が記録された書類やファイルについて、秘密保持契約のルールに従った保管を永遠に続けなければならないのは、当事者にとって大きな負担でしょう。

また、競業避止義務(従業員に対し、競合他社へ転職することや、独立して同じ事業を行うことを禁止する義務)が定められた契約の期間が定められていない場合、当事者は事業を行うに当たり、競業避止義務への抵触を半永久的に気にしなければならなくなってしまいます。契約締結から時間が経ち、すでに取引関係が形骸化しているにもかかわらず、当事者が契約上の義務に縛られるのは不合理です。

このように、契約上の義務が無期限に存続し、当事者に多大な負担を課すことになる事態を防ぐため、契約期間に関する条項を定めておく必要があります。

契約期間に関する条項に記載すべき要素

契約期間に関する条項として定めるべきなのは、主に以下の要素です。

| ・契約期間 ・自動更新の有無・条件 ・存続条項 |

各要素について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

契約期間

契約期間に関する条項の中でもっとも基本的な要素が、契約の有効期間(契約期間)です。

契約期間の定め方としては、主に以下の2通りがあります。

| ・契約期間の始期と終期を特定する方法 (例) 「本契約の期間は、2022年7月1日から2023年6月30日までとする。」 ・契約期間の始期と始期からの期間を定める方法 (例) 「本契約の期間は、契約締結日から1年間とする。」 「本契約の期間は、2022年7月1日から起算して1年間とする。」 「本契約の期間は、2022年7月1日から1年間とする。」 |

なお、契約期間の始期と始期からの期間を定める場合、契約期間の末日がいつになるのかに注意しなければなりません。

「契約締結日から1年間」の場合、初日不算入の原則(民法140条)との関係で、契約期間は2022年7月2日を起算点として1年を計算し、2023年7月1日に終わると解釈されます。

「2022年7月1日から起算して1年間」の場合、契約期間は2022年7月1日から始まり、2023年6月30日で終わるとするのが合理的な解釈です。

「2022年7月1日から1年間」の場合、契約期間は2022年7月1日の午前0時から始めることになるため、初日不算入の原則が適用されず(民法140条ただし書)、2022年7月1日を起算点として1年を計算し、2023年6月30日に終わると解釈されます。

ただし、「2022年7月1日から1年間」の場合で、契約締結日が7月1日であったときなどは、契約期間が7月1日の午前0時から始まることにならず、初日不算入の原則が適用される可能性もあります。

実務上は、「2022年7月1日から1年間」と記載した場合は、契約期間は2022年7月1日から始まると解されることが多いと考えられます。

いずれにしても、始期と終期に疑義が生じないような形で、契約期間を明確化しておかなければなりません。そのため基本的には、契約期間の始期と終期を特定する方法で記載するのが望ましいでしょう。

自動更新条項

契約期間の更新は、当事者同士の合意によって行うのが原則です。しかし、契約更新が一定以上の確率で見込まれる場合には、手続を簡略化するために自動更新条項を設けることがあります。

自動更新条項を設ける場合、以下の条件を盛り込むことになります。

- 自動更新条項の内容

-

・当事者のいずれかから更新拒絶の申入れがなければ、従前と同条件で自動的に契約が更新される旨

・更新拒絶の申入れ期間

・更新拒絶の申入れの方法

・自動更新後の契約期間

自動更新条項を定めたことを忘れていると、失効したと思っていた契約が知らないうちに更新されていたという事態になりかねません。そのため、契約中に自動更新条項を定める場合には、契約期間の管理をきちんと行うことが大切です。

契約終了後も存続する条項(存続条項)

契約が終了しても、引き続き存続させておく方がよい条項が一部存在します。このような条項は「存続条項」として、契約終了後も有効に存続する旨を定めておきましょう。

存続条項とすべき条項の例は、以下のとおりです。

- 存続条項とすべき条項の例

-

・秘密保持義務に関する条項(一定の期限を設けることが推奨される)

・損害賠償に関する条項

・反社会的勢力の排除に関する条項

・合意管轄に関する条項

・存続条項を定める条項そのもの

など

なお存続条項には、

| ・無期限の存続を定める場合 ・ 一定期間に限って存続する旨を定める場合 |

の2通りがあります。

損害賠償や合意管轄など、紛争解決に関する条項は無期限としておくのがよいでしょう。

これに対して秘密保持義務など、当事者の義務の存続を定める条項については、負担軽減の観点から一定の期限を設けることが推奨されます。

契約期間に関する条項の記載例(書き方)

契約期間に関する条項の記載例を、パターンに分けて紹介します。契約書の条文を作成・レビューする際の参考にしてください。

自動更新なしの記載例

- 記載例(自動更新なし)

-

(契約期間)

第●条

本契約の期間は、2022年7月1日から2023年6月30日までとする。

自動更新条項を定めない場合、上記のようなシンプルな規定になります。存続条項を定める場合の記載例は後で紹介します。

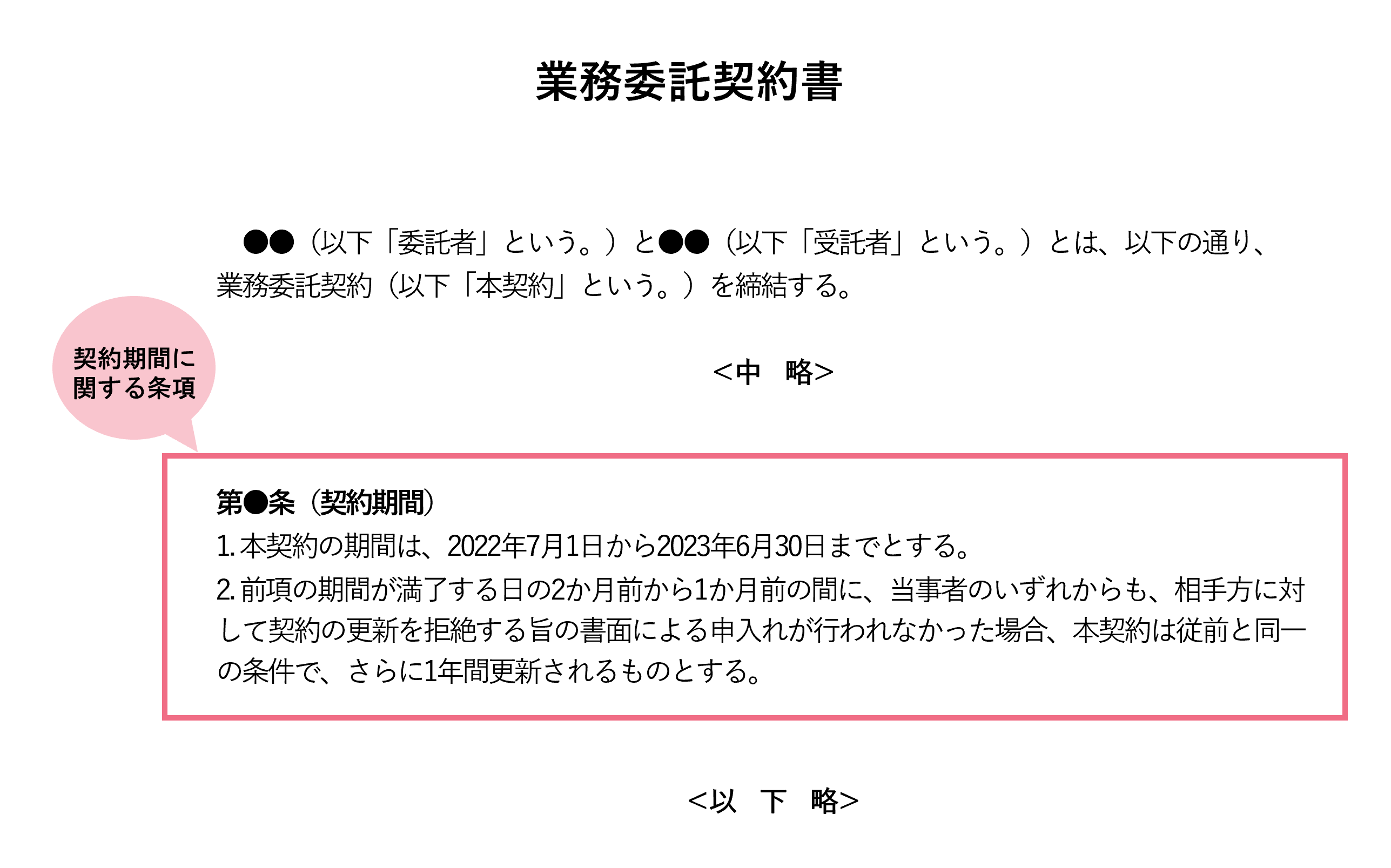

自動更新ありの記載例

- 記載例(自動更新あり)

-

(契約期間)

第●条

1. 本契約の期間は、2022年7月1日から2023年6月30日までとする。

2. 前項の期間が満了する日の2か月前から1か月前の間に、当事者のいずれからも、相手方に対して契約の更新を拒絶する旨の書面による申入れが行われなかった場合、本契約は従前と同一の条件で、さらに1年間更新されるものとする。

上記の規定では、

| ・更新拒絶の申入れ期間|期間が満了する日の2か月前から1か月前の間 ・更新拒絶の申入れの方法|書面 ・自動更新後の契約期間|1年間 |

としています。

これらの各条件は、取引の実情に応じて調整する必要があります。

存続条項を定める場合の記載例

- 記載例(自動更新なし・存続条項あり)

-

(契約期間)

第●条

1. 本契約の期間は、2022年7月1日から2023年6月30日までとする。

2. 本契約の終了後も、第●条、第●条第●項、……本項、……の規定は存続するものとする。ただし、第●条については本契約の終了後1年間に限る。

存続条項は、契約における条文番号で特定します。条全体を存続条項とする場合は「第●条」、条の一部の項のみを存続条項とする場合は「第●条第●項」と記載しましょう。

また、「本項」は存続条項を定める条項そのもの(上記の第2項)になりますので、忘れずに挙げておきましょう。

存続条項のうち、一部の条項の期間を限定する場合には、「ただし、第●条については本契約の終了後1年間に限る」などと特記しておきます。

契約期間に関する条項をレビューする際のポイント

契約期間に関する条項や、関連する条項をレビューする際には、主に以下の4点を重点的にチェックするとよいでしょう。

| ・契約期間の長さは適切か ・自動更新の条件は適切か ・存続条項に漏れ・条ズレはないか ・期間途中での解約・解除に係る条件は適切か |

以下、それぞれ詳しく解説します。

契約期間の長さは適切か

設定された契約期間が長すぎる場合、「契約関係にメリハリを付けつつ、契約上の義務に期限を設ける」という趣旨が曖昧になってしまいます。そのため、取引の実情に応じた適切な契約期間を設定することが大切です。

また、契約期間を定めることは、契約の見直しを行う機会を期間満了のタイミングごとに設けることになるため、今の相手方と契約を続けるかどうかを見直す機会にもなります。よって、契約期間が短ければ短いほど、取引相手を選ぶ自由度は高くなります。

その一方で、相手方から契約を打ち切られるおそれもあるため、取引の安定を図りたい場合には、契約期間をある程度長めに確保することも考えられるでしょう。

両者のバランスを取って、契約期間を1年間程度に定める例が多く見られますが、実際の契約期間は当事者がよく話し合って決めるべきです。

自動更新の条件は適切か

自動更新条項を設ける場合、契約更新拒絶(契約更新を断ること)の申入れができる期間を適切に設定することが大切です。

契約期間満了まで更新拒絶の申入れを認めてしまうと、相手方にとっては突然の契約終了となり不信感を抱かせる可能性があります。一方、期間満了からあまりにも離れた時期に更新拒絶期間を設定すると、取引の機動性が損なわれてしまうのが難点です。

実務では、両者のバランスを考慮して、期間満了の2週間~1か月程度前まで更新拒絶を認めるケースが多いです。

なお、更新拒絶期間を逃すと契約が自動更新されてしまうので、いずれにしても契約期間の管理をきちんと行うことが大切です。

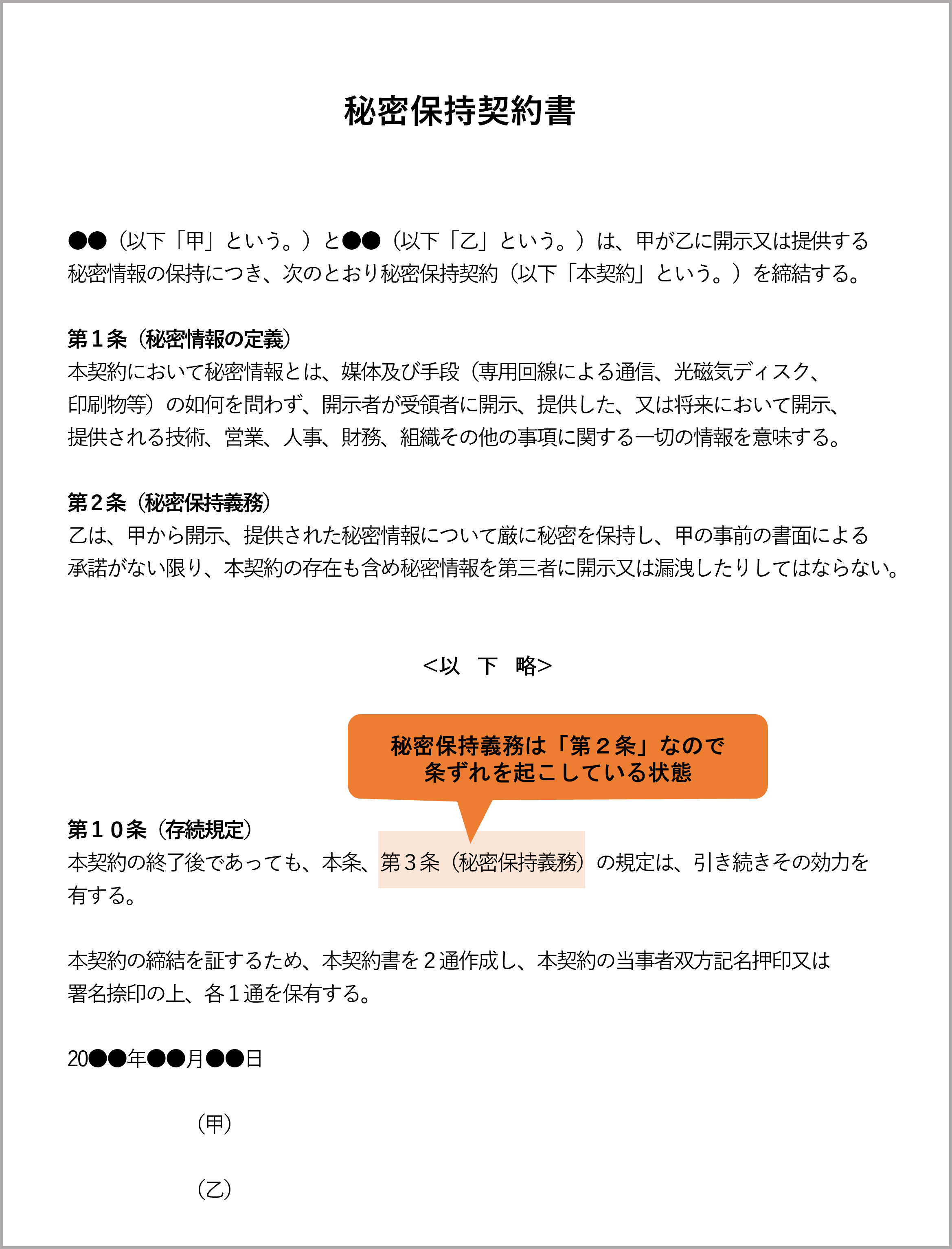

存続条項に漏れ・条ズレはないか

存続条項を定める場合、どのような条項を契約終了後も存続させるべきかを慎重に検討し、すべての対象条項を列挙する必要があります。

また形式的な点ですが、契約交渉の過程で条文を追加・削除しているうちに、存続条項の条ズレが生じてしまうことがあります。

<存続条項の条ズレの例>

条ズレが発生すると、どの規定が存続条項に該当するのかが不明確になり、トラブルの原因になるおそれがあります。そのため、契約内容が固まった段階で最終チェックを行い、存続条項の条ズレが発生していないかをよく確認しましょう。

期間途中での解約・解除に係る条件は適切か

契約期間に関する条項そのものではありませんが、期間途中での解約・解除ができる場合についても、適切な条件が設定されているかをチェックしておきましょう。

期間途中での解約・解除に係る条件について、チェックすべき主なポイントは以下のとおりです。

| ・相手方の解約権が不当に広く認められていないか ・自社の解約権が適切な範囲で認められているか ・解約違約金の金額水準は適切か ・取引の継続が困難・不適切となった場合には、契約を解約・解除できるようになっているか ・相手方に責任がある事情に基づく解約・解除の場合に、自社が違約金などを負担することになっていないか など |

この記事のまとめ

契約期間に関する条項の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!

| 契約期間 に関する資料を無料でダウンロード ✅ 業務委託契約の基本がわかるハンドブック |