電子署名法とは?

電子契約の導入に必要な知識を分かりやすく解説!

- この記事のまとめ

-

電子署名法のポイントを分かりやすく解説!

電子契約については、従来から、印紙代等のコスト削減や、業務の効率化、文書管理の合理化、コンプライアンスの強化に資する等、会社にとって多くのメリットが期待され、既に約40%の企業が電子契約を導入しているといわれています。 また、昨今は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策としてリモートワークなど働き方の改革が進む中で、書面による契約業務を理由に出勤せざるを得ない状況を改善したいなど、電子契約の需要がさらに高まってきています。

この記事では、会社が電子契約の導入を検討するにあたり、理解しておくべき法令の1つとして、電子署名法の概要と留意点について解説します。

※この記事は、2020年9月14日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

- ・電子署名法…電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律102号)

- ・電子署名法施行規則……電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)

目次

電子署名法とは?

電子署名法制定の背景

インターネットの急速な普及に伴い電子申請や電子取引等が増加したことを受けて、電子取引等の関連法令として、電子帳簿保存法に続き、2001年4月1日に電子署名法が施行され、続いてe-文書法が施行されました。

そのうち、電子署名法が制定された背景としては、電子取引の需要が高まる一方で、それまで書面で行われてきた契約から電子契約に切り替えるためには、電子契約においても書面上の署名・押印に相当するものを付与し、同等の法的効力を与える必要があったところ、当時は電子契約の法的な取扱いが明らかでなく、電子取引の普及の妨げになっていました。

そこで、 電子契約の法的取扱いを明確にするため、電子署名法において、電子契約の有効性や証拠力等について法整備がされたものです。

電子署名法のポイント(電子契約の法的効力・認証業務)

電子署名法の肝となるのは、上記法制定の目的である電子契約の法的効力を定めた 電子署名法3条となります。

第3条

電子署名法 – e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名法4条以下では、電子契約の有効性を証明するための認証業務について、認証業務を行う会社の認定要件等が定められています。電子契約の利用者としては、電子署名法3条(及び電子署名の定義を定めた電子署名法2条)の内容を押さえておけば十分です。

以下では、電子署名法3条の電子契約の法的効力について説明し、電子署名法4条以下の認証業務については若干触れることとします。

電子契約の法的効力について

民法上、原則として契約は申込と承諾があれば成立し、必ずしも書面での契約締結の必要はありません。もっとも、契約当事者との間で万一争いになった場合、口頭では言った・言わないの争いとなってしまうため、裁判上でも証拠力を持つ証拠として提出できるものとしておく必要があります。

これについて、裁判上契約書を証拠とするためには、その文書が真正に成立したこと(本人の意思により作成されたこと)を証明する必要があります(民事訴訟法228条1項)。紙媒体の私文書を証拠提出する場合、その文書に本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、その文書が真正に成立したもの(本人の意思により作成されたもの)と推定されます(民事訴訟法228条4項、1項)。

また、署名がなく押印のみの場合には、私文書に押印されている印影が本人又は代理人の印章と一致していることが確認されれば、反証のない限り、本人の意思に基づいて押印されたものと推定され、当該押印が本人の意思に基づいて行われたことにより当該私文書の成立が推定されます(いわゆる「二段の推定」と呼ばれるものです)。

これに対応して、電子文書の場合についても、電子署名法第3条において、「本人による電子署名が行われている」ことを要件として、その場合には当該電子文書が真正に成立したものと推定されると定められ、電子契約の法的効力が整理されました。

「本人による電子署名」の内容及びどのような場合にこれに当たるのかについては、後述の「電子署名とは」をご覧ください。

認証業務について

上述のとおり、証拠力のある電子契約とするためには、「本人による電子署名が行われている」との要件を満たす必要がありますが、書面を見れば確認できる書面上の署名と異なり、電子署名は電子データ上の措置であるため、「本人による」ものかどうかを別途証明する手段が必要となります。

これについて、電子署名法上、 第三者が本人による電子署名であることを証明することを予定しており、この業務のことを「認証業務」(電子署名法2条2項)、そのうち、本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務を「特定認証業務」と定義しています(同法2条3項)。

- 認証業務(電子署名法2条2項)

第三者が本人による電子署名であることを証明すること - 特定認証業務(電子署名法2条3項)

認証業務のうち、本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務

現在、「特定認証業務」の基準に採用されている認証技術は、公開鍵暗号という暗号方式を用いたPKI (Public Key infrastructure)技術とされています(電子署名法施行規則2条)。 「特定認証業務」は、この技術を用いて、電子文書等の暗号化と本人確認を行い、電子署名が本人のものかどうかを証明するための電子証明書を発行する業務をさします。 なお、認証業務は民間会社が行うことを認められており、認証業務を行う第三者機関は「電子認証局」と呼ばれ、電子署名法4条以下においてその認定基準等が定められています。

電子署名とは

電子署名法上、「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の2つの要件のいずれにも該当するものをいいます(電子署名法2条1項)。

- 当該電子署名が本人によって作成されたことを示すものであること(本人性)

- 当該電子署名について改変が行われていないかどうか確認することができるものであること(非改ざん性)

本人の署名又は捺印がされた文書と同じく、本人による電子署名がされた文書は、真正に成立したものと推定され、証拠力を有します(電子署名法3条)。

電子署名の種類

電子署名の方式には、大別して「当事者型」と「立会人型」の2種類があります。

当事者型とは

「当事者型」の電子署名は、契約を締結する当事者自ら行います。

各当事者はあらかじめ、認証サービス事業者から電子証明書の交付を受けておく必要があります。電子証明書の名義は、契約当事者本人です。

当事者型の場合、契約交渉の末に内容が確定した電子契約等の原本ファイルを準備し、各当事者が自らの電子証明書を用いて、それぞれ電子署名を施します。電子署名の施された原本ファイルは、各当事者が保管します。

当事者型の電子署名は、なりすましのリスクが低いメリットがある一方で、当事者双方が電子証明書を取得していなければ利用できないのがデメリットです。電子証明書を取得していない企業が多い現状では、当事者型の電子署名はあまり普及していません。

立会人型とは

「立会人型」の電子署名は、契約当事者以外の第三者が、契約当事者に代わって行います。実際に電子署名を行うのが第三者であっても、それが当事者の意思に基づいている限りは、法的に有効な電子署名として取り扱われます。

電子署名に関する市場シェアを大きく占めているクラウド型の電子契約サービスは、その大半が立会人型の電子署名を採用しています。メール認証などによって当事者本人の意思を確認した後、システム上で自動的に電子署名が付される方式が一般的です。

立会人型の電子署名は、当事者が電子証明書を取得していなくても、立会人となる第三者(電子契約サービス事業者など)のシステムを利用すれば、有効に電子契約を締結できる点が大きなメリットです。その利便性から、現在では立会人型の電子署名が主流となっています。

ただし、本人認証の方法が甘いとなりすましのリスクが高くなるため、電子契約サービスを選ぶ際には注意が必要です。

電子署名の作成方法

「電子署名」の作成は、従来から、ペアとなる秘密鍵と公開鍵を利用する 公開鍵暗号方式とハッシュ関数を使った方法により行われており、具体的には、以下の流れで行われます。

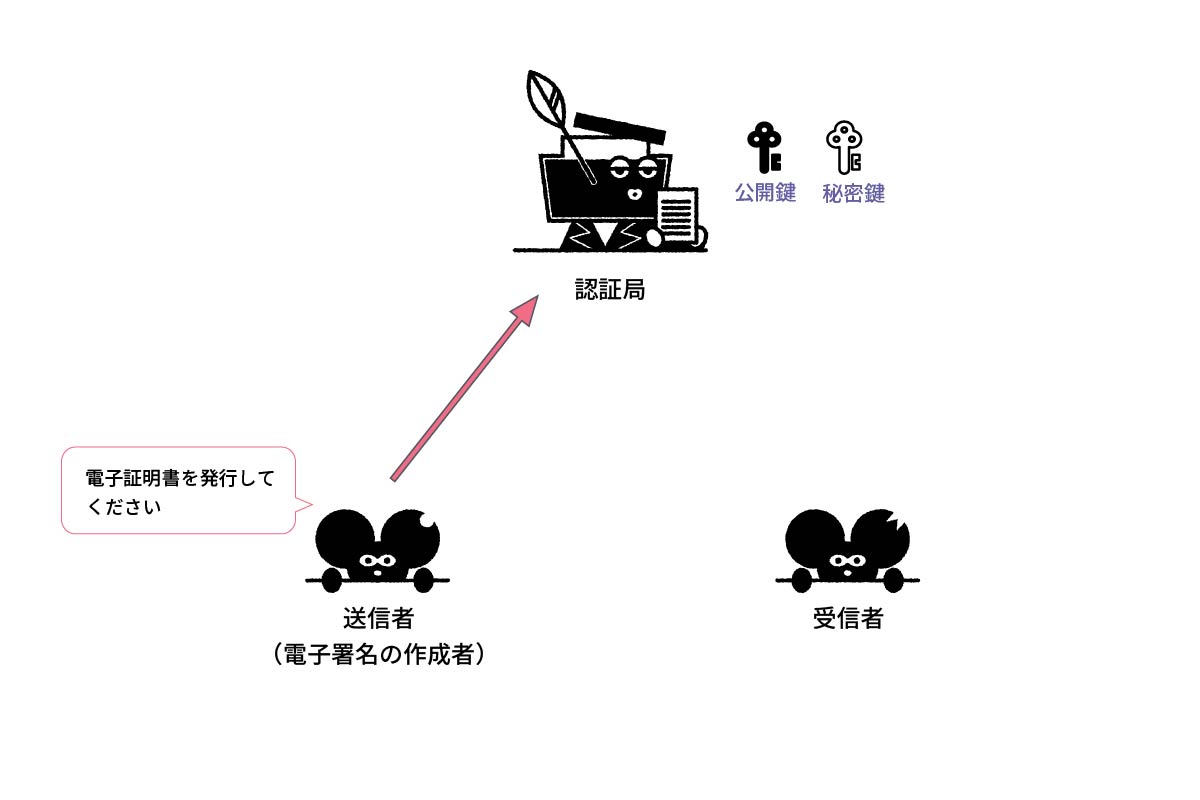

まず、電子署名の作成者は、認証局(CA:Certification Authority)に対して電子証明書の発行を依頼します。認証局は本人確認をした上で、ペアとなる秘密鍵と公開鍵を生成します。秘密鍵は、文書を暗号化するために使い、公開鍵は、文書を復号化(暗号を解くこと)のために使います。

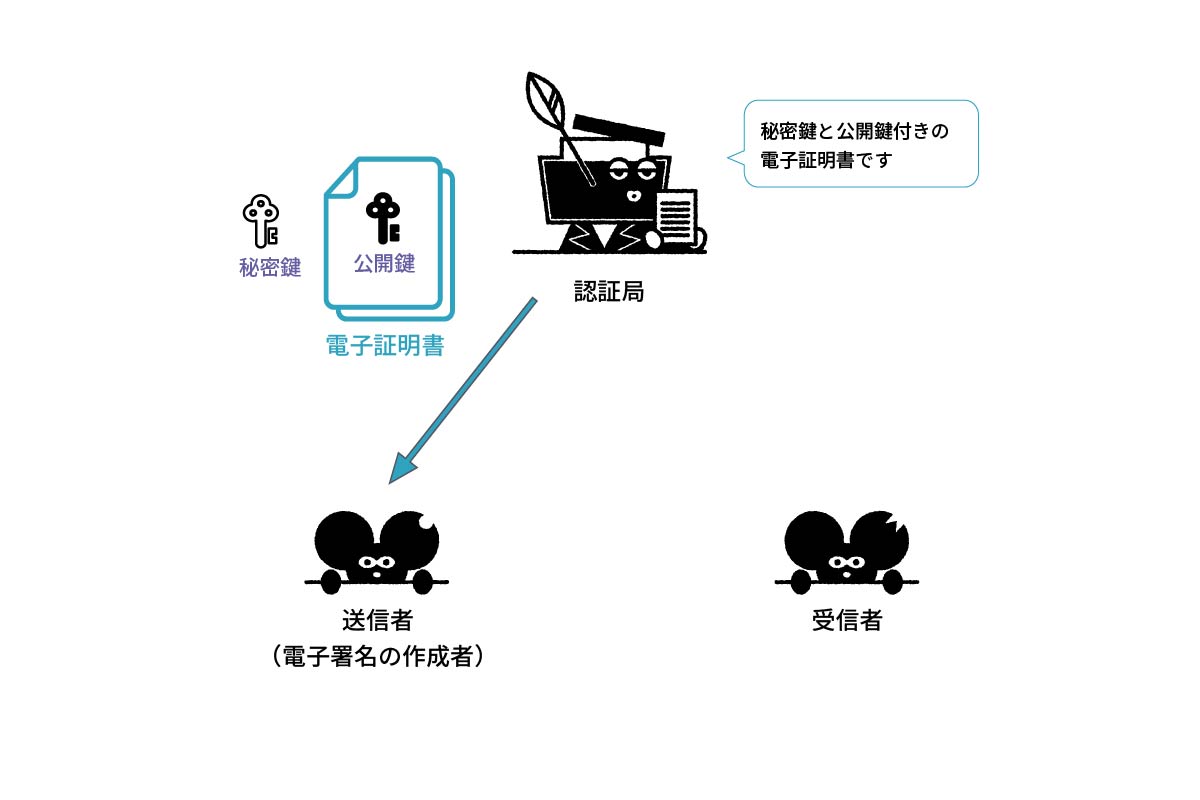

そして、認証局は、秘密鍵をICカードなど秘匿性の高い媒体に入れて本人以外に知り得ない方法で提供し、公開鍵は電子証明書に記載して電子署名の作成者に発行します。

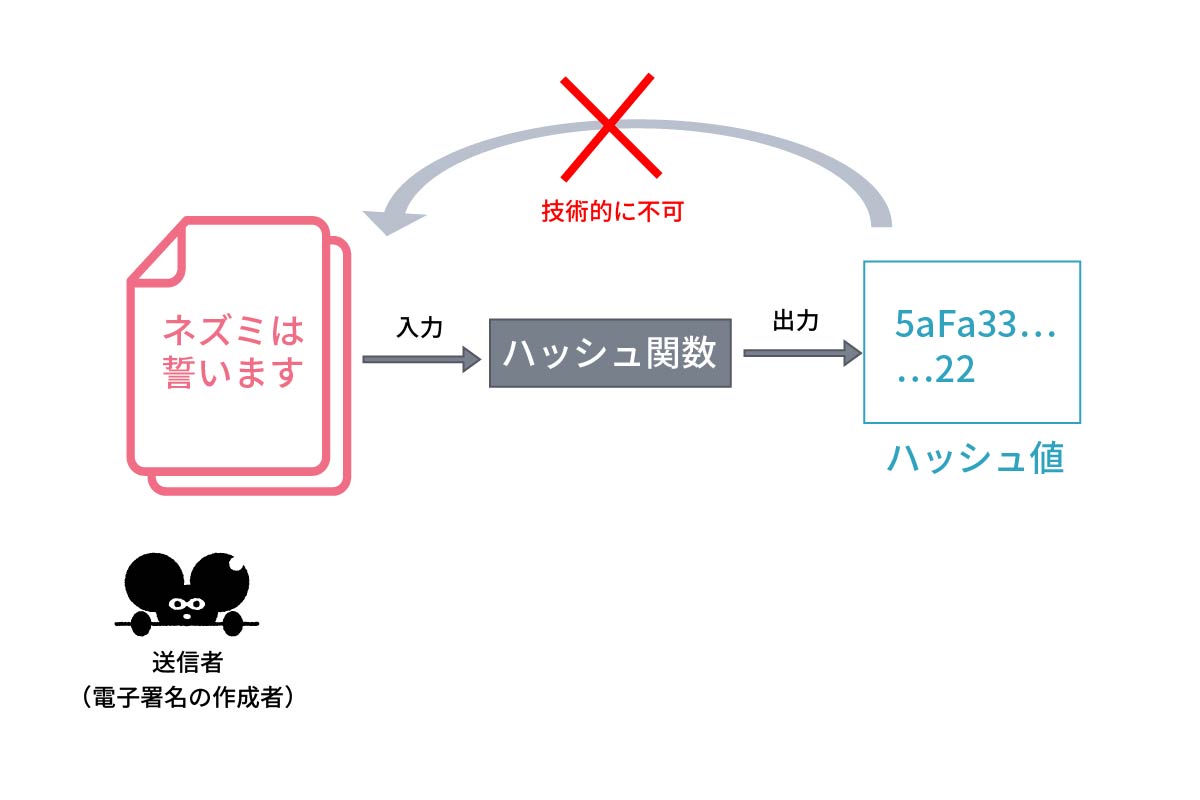

その上で、電子署名の作成者は、電子文書にハッシュ関数を入力してハッシュ値を計算します。ハッシュ関数は、ある文書を入力したときに何らかの数値を出力する仕組みをいいます。ハッシュ関数により出力された数値をハッシュ値といいます。同じ文書に対しては、同じハッシュ値が出力されます。逆に、ハッシュ値から文書に戻すことは技術的に不可能といわれています。

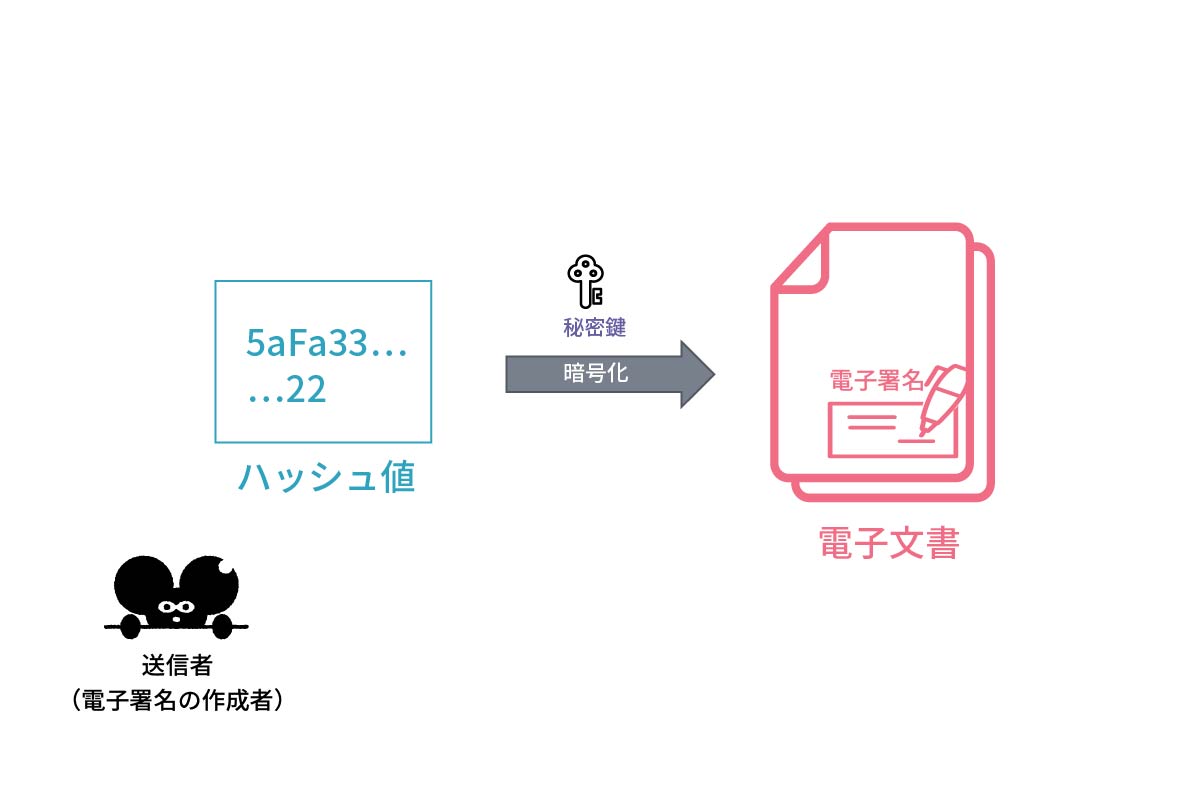

さらに、そのハッシュ値を秘密鍵によって暗号化し、署名文(電子署名)を作成します。

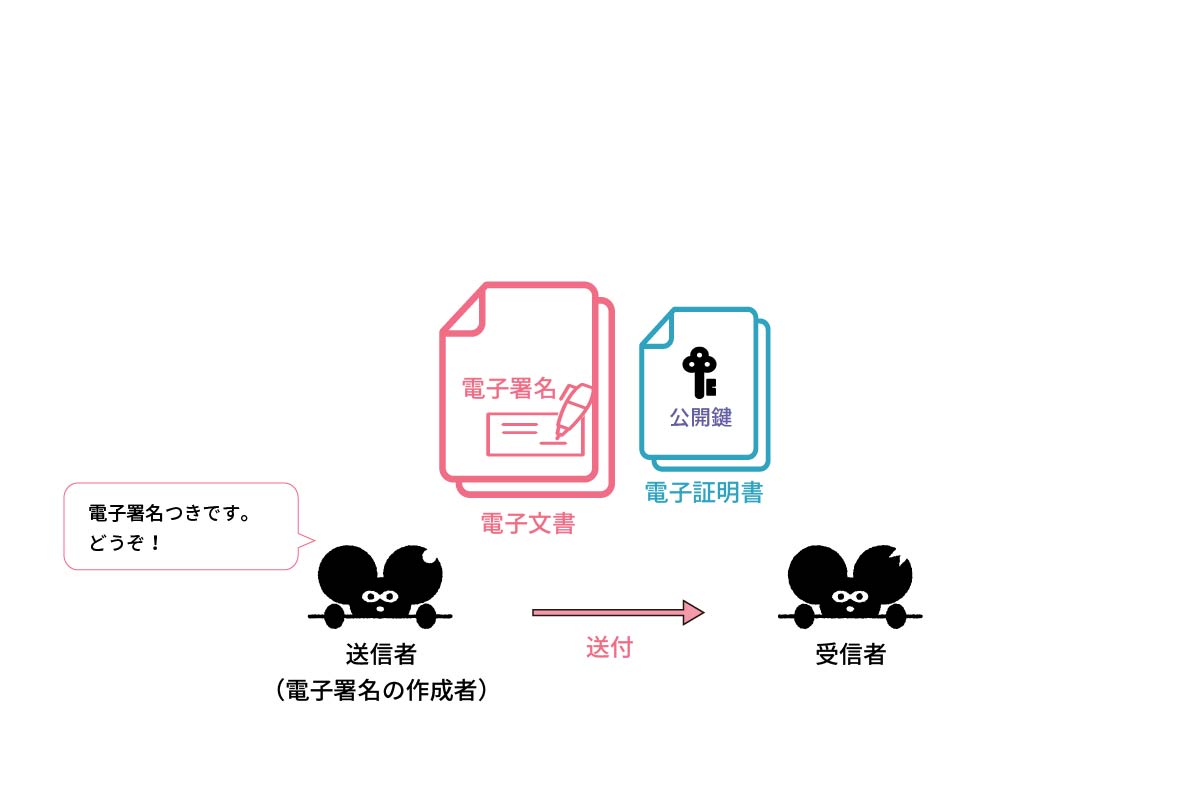

最後に、作成者は、これらの電子文書と署名文(電子署名)、電子証明書をセットにしたものを契約の相手方に送信します。

以上が「電子署名」が作成されるまでの流れです。

なお、電子署名法2条の「電子署名」の定義は、抽象的であり、その方法を上記で説明したような公開鍵暗号方式に限定していません。そのため、今後の技術発展により現在利用されている公開鍵暗号方式以外の技術が出てきた際には、それらの新しい技術も電子署名として利用できる可能性があります。

こちらの総務省の資料にも分かりやすい図があるのでご覧ください。

電子文書の本人性及び内容の非改ざん性の確認

検証方法

それでは、上記のとおり作成された電子署名について、本人によって行われた「電子署名」(電子署名法2条及び3条)であるかどうかについて、どのように確認するのでしょうか。

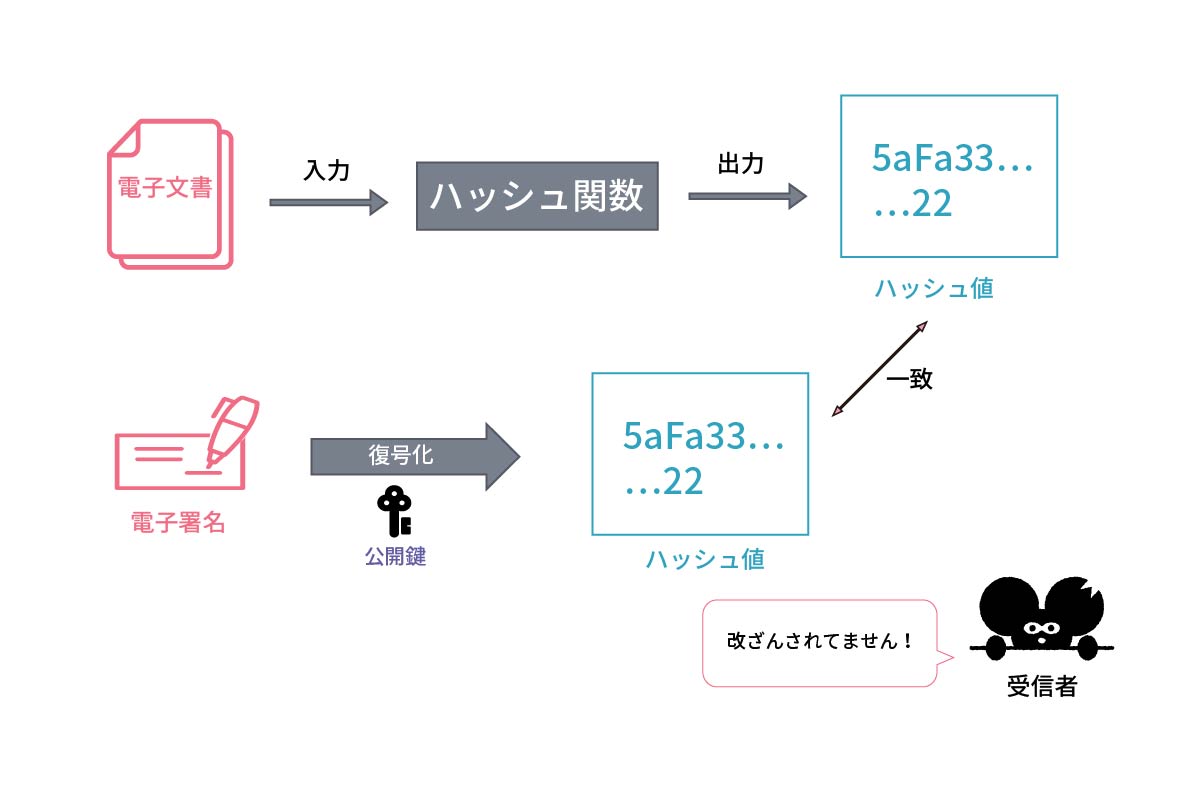

まず、契約の相手方は、作成者から電子文書・署名文(電子署名)・電子証明書を受け取った後、電子証明書の有効性を確認します。有効性が確認出来たら、電子文書については、作成者と同じハッシュ関数を入力して、ハッシュ値を計算します。そして、署名文(電子署名)については、電子証明書から取り出した公開鍵を使って復号(暗号をとくこと)し、ハッシュ値を出します。この2つのハッシュ値が一致していれば、改ざんされていないことを検証することができます。

本人性の検証について

契約の相手方は、電子証明書に記載された公開鍵を使って電子文書を復号することにより、当該電子文書が本人によって作成されたものであることを確認します。 公開鍵によってかかる確認ができるのは、秘密鍵で暗号化されたものは、それとペアとなる公開鍵でしか復号できないという公開鍵暗号の特性によるもので、これが復号できた場合には、その暗号文は秘密鍵によって暗号化されたものということになります。

もっとも、対象となる電子文書が本人によって作成されたものというためには、公開鍵で復号できたというだけでは足りず、公開鍵が本人のもので、本人以外には知り得ないことが前提となっています。 この前提条件を制度として保証するのが、認証局が発行する電子証明書であり、認証局が本人確認した上で発行した電子証明書上の公開鍵で復号できたことにより、当該電子文書が本人によって作成されたことが検証されたこととなります。

非改ざん性の検証について

(1)ハッシュ値の一致確認

契約の相手方は、上記図のとおり、電子証明書の有効性を確認した上で、受け取った電子文書のハッシュ値を出し、署名文については公開鍵で復号してハッシュ値を出し、2つのハッシュ値が一致することを確認します。ここで利用されているハッシュ値は、その特性上、電子文書の内容が電子署名をしたときのものと一言一句全く同じ内容であれば、電子署名を作成した際のハッシュ値と復号したハッシュ値は全く同じ値となり、逆に一文字でも異なれば全く異なるハッシュ値となります。

そのため、2つのハッシュ値の一致を確認することにより、当該電子文書が改ざんされていないことの確認ができることとなるわけです。

(2)タイムスタンプ

上記のとおり、電子文書と署名文のハッシュ値の一致により内容の改ざんがされていないことを確認できますが、これに加えて、「いつ」その文書が存在し、「いつ」以降内容の改ざんされていないという「時点」を担保するものとして「タイムスタンプ」というものが利用されており、電子署名と合わせて電子文書の原本性を確認するための有効な手段と考えられています。

タイムスタンプは、利用者が時刻認証局(TSA:Time-Stamping Authority)という機関に対して原本データのハッシュ値を送り、TSAがこのハッシュ値に時刻情報を付与することにより作成され、その検証は、電子文書のハッシュ値とタイムスタンプのハッシュ値の一致を確認することで内容が改ざんされていないことが証明されます。

その他電子契約を導入する上で留意するポイント

電子署名に当たらない場合の担保方法

電子署名法3条の「本人による電子署名が行われている」との要件に当たらない場合には、当該電子文書の成立の真正は推定されないため、電子文書を作成した際の操作ログやタイムスタンプなど様々な証拠の積み重ねにより、当該電子文書が本人によって作成されたものあることを証明する必要が生じます。

電子文書による契約の可否

契約の中には、書面の作成が契約の成立要件となっているものや、書面の交付を義務付けられているものがあることに留意する必要があります。例えば、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、取引に係る重要事項について書面を交付して説明することを義務付けています(宅地建物取引業法35条1項)。

他方で、宅地建物取引業法と同様に、消費者や顧客保護等の観点から事業者に書面の交付や書面による手続を義務付けている法律であっても、 IT書面一括法(書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律)により、当事者双方が同意していることを条件に,書面に代えて電子メール等の交付をもって書面の交付とみなすなど、電子文書の利用が認められたものがあります(証券取引法、割賦販売法、旅行業法,下請代金支払遅延等防止法など)。

例えば、下請代金支払遅延等防止法3条では、下請事業者に対し製造委託等をした場合、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならないと定めていますが、下請事業者の承諾を得た場合には、電磁的記録による方法での交付が認められました(IT書面一括法11条、下請代金支払遅延等防止法3条2項)。

したがって、電子契約の導入を検討する際には、対象とする契約について、電子文書によることが許容されているのかどうか確認した上で対応する必要があります。

データ保存

会社や個人事業者は、注文書や見積書など会計処理の対象となっている資料について7年間から10年間保存することが義務付けられています。そして、電子取引を行った場合にも取引情報をデータ保存しておくことが義務付けられています(電子帳簿保存法10条)。

そのため、電子データについても長期保存する必要があります。もっとも、電子文書を長期保存するためには、当該電子文書に一般財団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプ事業者が発行するタイムスタンプが付与されていなければいけないないとされているため(電子帳簿保存法施行規則3条5項2号ロおよび第8条)、保存義務との関係からもタイムスタンプを取得しておく必要があります。

電子署名を代理人が行う場合

会社の場合、本来は代表者(代表取締役)などが契約締結権限(=電子署名を行う権限)を持ちますが、多忙などを理由に従業員が電子署名を行うケースも見られます。

代表者以外の従業員などが電子署名を行うパターンには、大別して以下の2つがあります。

①代表者から権利移譲された従業員名義で署名を行う場合

②代表者名義のまま従業員が署名を行う場合

代表者から権利移譲された従業員名義で署名を行う場合

会社の代表者は、従業員(使用人)に対して特定の契約の締結を委任することが認められています。

この場合、委任を受けた従業員は、当該契約の締結を行う一切の権限を有します(会社法14条1項)。電子署名における会社の代表者についても、委任を受けた従業員の肩書と氏名を記載することになります。

(例)「○○株式会社 △△部長 ×× ××」

電子契約の相手方が代表者以外の名義で電子署名を行う場合、代表者からその者へ適切に授権が行われたことを確認しなければなりません。権限のない者によって締結された契約は、原則として無効となってしまうからです(無権代理、民法113条1項)。

例えば以下のような方法により、相手方において適切に授権が行われたことを確認しましょう。

- 授権の内容を証する代表者名義の証明書を差し入れさせる

- 契約において、締結者が適法に授権を受けた者である旨を相手方に表明保証させる など

代表者名義のまま従業員が署名を行う場合

あくまでも電子署名の名義は会社の代表者とするものの、実際の電子署名(=締結の操作)は従業員が行うというケースも実務上見られます。代表者以外の者に対して正式に授権を行うよりも、代表者名義のまま従業員が電子署名を行う方が簡便だからです。

実際の電子署名を行った人と、契約書の作成者(=締結当事者)が異なる点については、後に契約の有効性等を巡り紛争に発展する可能性が否定できません。

この場合、名義人(=代表者)による電子署名(電子署名法に基づくものに限る)が行われていれば、電子契約が有効に成立したものと推定されます(同法3条)。ただし、契約の有効性を争う側が反証を行い、代表者の意思に反して電子署名が付された可能性が生じれば、契約が無権代理により無効と判断されることもあり得ます。

なお、仮に相手方の(代表者名義の)電子署名が代表者の意思に基づかず行われ、そのことを理由に相手方が契約の無効を主張してきたとしても、自社としてそのことを知る由もなかったというケースが多いでしょう。

その場合には、表見代理による契約の有効性を主張する余地があります(民法109条、110条、112条)。

参考文献

公益社団法人日本文書マネジメント協会「電子署名活用ガイドライン」

宮本宏著「電子契約の教科書〜基礎から導入事例まで〜」(日本法令)