残存条項(存続条項)とは?

残存させるべき条項や書き方、

例文などを解説!

- この記事のまとめ

-

残存条項(存続条項)とは、契約終了後も有効にしておきたい条項について、その効力を残存(存続)させるために定める条項です。

通常、契約が終了すれば、各条項の効力も失われるのが原則です。しかし、リスクマネジメントの観点から、契約終了後も、効果を存続させておいたほうがよい条項もあります。

そこで残存条項を定めることで、契約が終了した後の権利義務関係について、当事者間であらかじめ明確にしておくことができます。

契約書において残存条項を作成・レビューする際は、

①残存条項の対象が適切か

②残存期間が適切か(不当に短期・長期になっていないか)

などのポイントを確認しましょう。また、残存条項の記載において条文番号の引用ミスを防ぐために、以下の2点を行いましょう。

①「第●条(秘密保持義務)」と、条文番号だけではなく、条文のタイトルも記載する

②契約内容が固まった段階で最終チェックをする今回は、残存条項について、基本から分かりやすく解説します。

※この記事は、2022年10月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

目次

残存条項(存続条項)とは

残存条項(存続条項)とは、契約終了後も有効にしておきたい条項について、その効力を残存(存続)させるために定める条項です。

詳細は「残存条項(存続条項)の例文と書き方」で解説しますが、残存条項には、2パターンの書き方があり、そのうちよくみられる書き方は以下のとおりです。

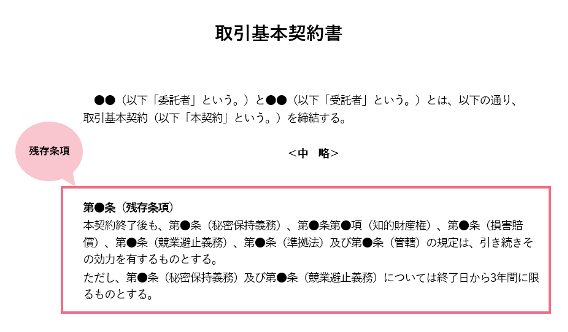

<残存条項の例>

残存条項(存続条項)を定めるべき理由

残存条項を定める理由は、契約が終了した後の権利義務関係について、当事者間であらかじめ明確にしておくためです。

契約が終了した場合は、契約書において定められた各条項の効力も消滅するのが原則です。

しかし、

などもあります。

そこで、各条項のうち、どの条項の効力が消滅し、どの条項の効力が存続するのか、という点を残存条項として明確にしておくことで、契約終了後の紛争を予防することができるのです。

残存条項(存続条項)の例文と書き方

残存条項の書き方は大きく2つのパターンがありますので、例文とともに紹介します。

①残存させる条項の条文を列挙してまとめて1つの条項とするパターン

- 例文

-

第●条(残存条項)

本契約終了後も、第●条(秘密保持義務)、第●条第●項(知的財産権)、第●条(損害賠償)、第●条(競業避止義務)、第●条(準拠法)および第●条(管轄)の規定は、引き続きその効力を有するものとする。

ただし、 第●条(秘密保持義務)および第●条(競業避止義務)については終了日から3年間に限るものとする。

このパターンが実務上よく見られます。

このパターンでは、残存させる条項の条文番号を引用して列挙します。

と記載しましょう。

このパターンで最大限に注意しなければならないのは、引用する条文番号にズレが生じないようにする点です。

契約交渉の過程で条文の追加・削除の修正を繰り返しているうちに条文番号が変わることがあります。その際、残存条項として引用する条文番号に誤りがあると、どの条項を残存させるのか混乱が生じ、トラブルの原因となってしまいます。

条文番号のズレによるトラブルを防止するためのポイントは、以下2点です。

- 「第●条(秘密保持義務)」と、条文番号だけではなく、条文のタイトルも記載する

- 契約内容が固まった段階で最終チェックを行う

②残存させる各条項の最後の項にそれぞれ定めるパターン

- 例文

-

第●条(秘密保持義務)

1.甲および乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の営業上または技術上その他業務上の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示または漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。

2.前項の規定は、次の各号に該当することを被開示者が証明できる情報については、適用しない。

⑴開示の時、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報

⑵開示後、被開示者の責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報

⑶開示する権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

⑷被開示者が開示を受けた情報によらずに独自に開発した情報

⑸開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報

3.本条は、本契約終了後も3年間は引き続き効力を有するものとする。

マーカーの部分が、残存条項にあたります。

このパターンは、前記①のパターンのように、引用する条文番号にズレが生じる心配がありません。また、残存させる期間などの条件も柔軟に定めることができるというメリットがあります。

他方、残存させる各条項の全てに定めをおくことで契約書全体が長文となる、また、煩雑であるといったデメリットもあることから、残存させる条項が多数の場合は、前記①のパターンのようにまとめて残存条項として記載されることが多いです。

したがって、

など、場面によって使い分けをしてもよいでしょう。

残存させるべき条項の選び方

どの条項を残存条項とするのか、また、どれくらいの期間残存させるのか(残存期間)は契約によって異なりますが、検討のポイントは以下2点です。

どのような契約においても、その終了原因はさまざまであり、たとえば、円満に終了する場合と解除などにより途中で終了する場合では当事者の利益状況は異なります。

そのことを念頭に置いた上で、①契約終了の原因ごとに、どの条項を残存条項とするのかを検討したうえで、②残存させる期間を具体的に検討することがポイントです。

一般的に残存させる条項

一般的に残存条項に入れることが多い条項は、以下のとおりです。

秘密保持条項

秘密保持条項とは、取引の過程で相手方に共有した秘密情報の漏えいを防止するため、適切な秘密情報の管理方法などを定めた条項です。

情報の提供者側

契約終了後に秘密保持条項が無効となると、相手方は、契約期間中に知った秘密情報について、自由に取り扱ってよいということになり、情報の提供者側は不利益を被るリスクがあります。

たとえば、商品やシステムの研究開発契約において、契約期間中に自社内の重要な技術情報などを開示したとします。

秘密保持義務を残存させていなかった場合、相手方は契約終了後であれば、原則として、その技術情報を自由に取り扱うことができます(例外として、不正競争防止法や信義則(民法1条2項)により制限される場合があります)。 その結果、勝手に第三者に提供され、自社の重要な技術が漏えいしてしまったという事態になりかねません。

情報の提供者側は、このようなリスクを避けるために、秘密保持条項を残存させます。

情報の受領者側

しかし、情報の受領者側にしてみれば、あらゆる情報について長期間の秘密保持義務が残存してしまうと、契約終了後も秘密保持条項違反として損害賠償請求をされるリスクが大きくなります。

したがって、契約交渉においては、

を明確にしておく必要があります。

秘密保持義務の残存期間は事案によりさまざまですが、通常は、3年~5年位の期間で設定させる例が多いです。

契約不適合責任条項

契約不適合責任条項(民法改正前は「瑕疵担保責任条項」)とは、売買契約の目的物に契約不適合(品質不良や数量不足など)があった場合に、売主が買主に対して負う責任について定めた条項です。

民法の契約不適合に関する原則は「任意規定」です。

- 任意規定とは

-

契約で法令と異なる内容を任意で定めた場合、法令よりも契約の内容が優先して適用される規定(ただし契約で別の内容を定めない場合は、自動的に法律のルールが適用される)

そのため、契約不適合責任条項では、民法の原則(562条~566条)よりも売主の責任が軽減・加重されていたり、買主による責任追及方法が限定・拡張されていたりすることがあります。

また、契約不適合については、引渡しを受けた後すぐには発見できない不適合も多く、契約終了後に数年が経過してから発覚する場合もあります。

このような場合、契約終了後においても、民法の定めではなく契約不適合責任条項を適用させるのが適当であることから、買主側としては、残存条項としたうえで、残存期間には制限を設けないのが一般的です。

損害賠償条項

損害賠償条項とは、当事者に何らかの契約違反があった場合に適用される、損害賠償のルールを定めた条項です。

損害賠償条項も任意規定のため、契約では、民法における原則(415条、416条)よりも損害賠償責任が軽減・加重されていたり、責任追及方法が限定・拡張されていたりするのが通常です。

契約終了後においても、民法の定めではなく損害賠償条項を適用させるのが適当であることから、残存条項としたうえで、残存期間には制限を設けないのが一般的です。

知的財産権条項

知的財産条項とは、当事者間の知的財産権の帰属や知的財産権侵害時の対応などを定めた条項です。

契約書中に知的財産条項がある場合は、契約終了後に特許権侵害で訴訟となる場面にも当該条項を適用させるのが適当であることから、残存条項とするのが一般的です。

競業避止義務条項

競業避止義務条項とは、契約の一方当事者が他方当事者に対して、競合事業(自社と同一・類似の事業等)を直接または間接的に行うことを禁止することを定めた条項です。

たとえば、以下のような場合に、競業避止義務が課されます。

上記に該当する場合、契約終了後に、競業避止義務がなくなってしまうと、譲受人・ライセンサー側は不利益を被るリスクがあるため、このようなリスクを避けるために、競業避止義務を残存させます。

しかし、競業避止義務を負う側にしてみれば、禁止される事業範囲が不明確または広範囲であったり、義務を負う期間があまりに長期間であったりすると、契約終了後も競業避止義務違反として損害賠償請求をされるリスクが大きくなります。

したがって、契約交渉においては、

の両方を明確にしておく必要があります。

競業避止義務の残存期間は事案によりさまざまですが、通常は、5年~20年位の期間で設定される例が多いです。

準拠法条項

準拠法条項とは、その契約書に基づく契約関係において、どこの国(アメリカ合衆国のように、州ごとの法律がある場合は州)の法律が適用されるかを定めた条項です。

準拠法条項についても、契約終了後にトラブルが生じた場合にも適用させるのが適当であることから、残存条項としたうえで、残存期間には制限を設けないのが一般的です。

管轄条項

管轄条項とは、当事者間の紛争解決の手段として訴訟手続を利用する場合に、いずれの裁判所に訴訟提起ができるかについて定めた条項です。

管轄条項については、契約終了後に訴訟手続を利用する場合にも適用させるのが適当であることから、残存条項としたうえで、残存期間には制限を設けないのが一般的です。

契約類型に応じて残存させる条項

一般的に残存させるべき条項に加え、契約類型に応じて残存させるべき条項もあります。

どの条項を残存条項とすべきかどうかは、当事者間の取引関係、取引類型、目的物の性質などを踏まえたうえで、各条項の内容から総合的に判断することが大切です。

残存条項と類似する条項(基本契約終了時の個別契約の効力に関する条項)

残存条項ではないものの、契約終了時に問題となる事項として、取引基本契約終了時の個別契約の効力の問題があります。

基本契約と個別契約の違い

基本契約は、継続的な取引をするうえでの基本的な事項を定めた契約をいいます。

個別契約は、実際の個別の取引について具体的な内容(たとえば、売買なら、品物の種類・数量・価格など)を定めた契約をいいます。発注書などが個別契約に該当します。

基本契約作成・レビュー時のポイント

そして、基本契約が終了した際は、履行が完了していない個別契約について、

- 基本契約の条項が適用されるのか

- 基本契約の終了とともに個別契約も解除となるのか

という問題が生じます。

したがって、基本契約を作成・レビューする際は、この点について基本契約書において明確にしておくことが望ましいです。

たとえば、基本契約が期間満了によって終了する場合は、履行が完了していない個別契約の効力は残存させ、個別契約の履行により終了させることで問題がない場合が多いです。

しかし、いずれかの当事者の債務不履行などで契約解除となる場合は、個別契約も解除とした方がよい場合もありますので、具体的な契約終了の場面ごとに検討をする必要があります。

- 例文

-

第●条(契約終了時の個別契約の効力)

1.本契約が有効期間の満了により終了した時に個別契約の履行が終了していない場合は、当該個別契約は本契約に従って引き続き効力を有するものとする。

2.本契約が解除により終了した時場合に個別契約の履行が終了していない場合は、当該個別契約は同時に解除されたものとする。

この記事のまとめ

残存条項(存続条項)に関する記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!